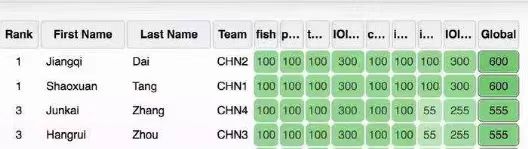

前不久,国际信息学奥林匹克竞赛(IOI)结果出炉。中国队继2021年之后,再次包揽金牌前四名,并以绝对优势拿下团体第一。

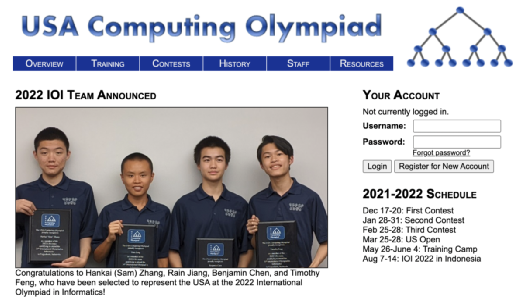

与此同时,美国代表队清一色的华裔面孔和名字,也在国内引发广泛关注。

极为熟悉的画面感,不禁让人联想起曾经的“奥数”。 引发过全民热潮的“奥数”,一度与教育焦虑划上等号。如今在“双减”大背景下,它似乎正在渐渐淡出公众视野。而另一后起之秀,信息学奥赛的存在感却越来越强。 一方面,它所指向的计算机科学仍是时下乃至未来大热的行业。不管是大学申请还是未来就业,都能感受到这一点。在国内,以清华、北大为代表的顶尖院校都在强基计划中明确提出了对五大学科竞赛人才的青睐;在国外,信奥高水平奖项也渐有成为“爬藤利器”之势。 另一方面,今年4月发布的《义务教育课程方案(2022年版)》中,信息科技已经从“兴趣班”成为“必修课”。官方表示,确立这一课程科目作为全民必修课的地位,将真正服务于全民、全社会数字素养的提升。 同样是选拔少数精英人才的顶级学科赛事,奥数向左,信奥向右。 一、取代奥数,信奥成为新浪潮 信息学,到底是什么? 学术说法,信息学,是以信息为研究对象,以计算机等技术为研究工具,以扩展人类的信息功能为主要目标的一门综合性学科。

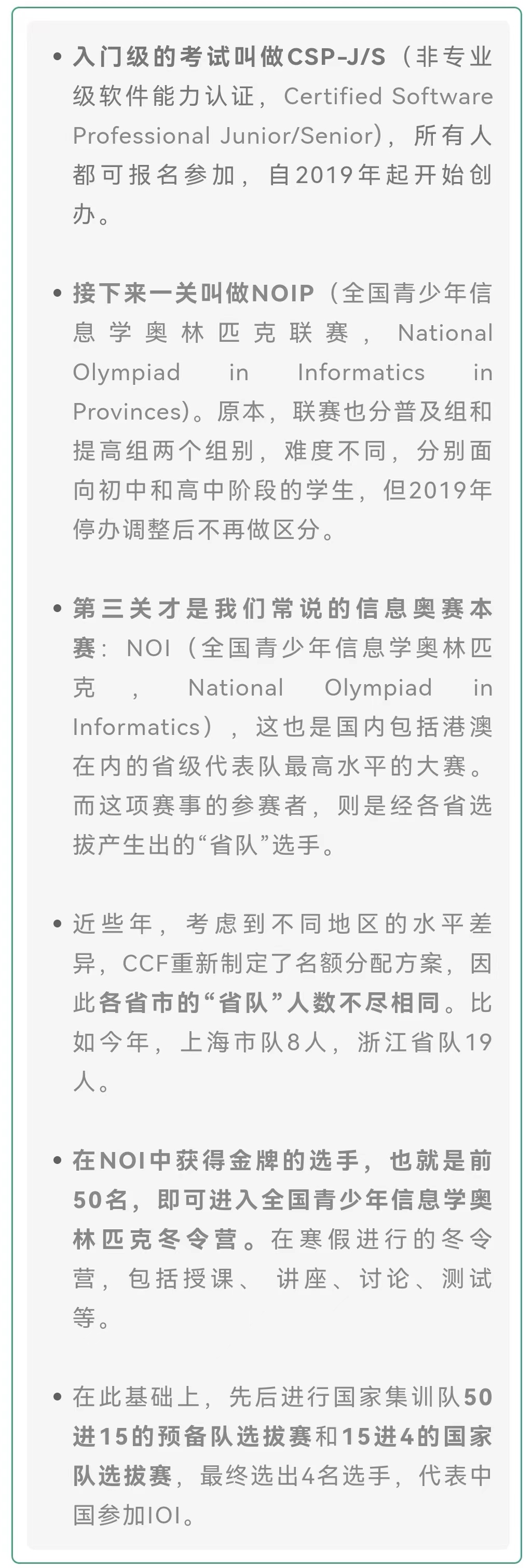

通俗易懂地理解,就是一种人机对话的能力。编程、算法、人工智能......陪着“数字原住民”长大的父母们,对于这些词汇早已不陌生。 而信息学奥赛,就是考察这种能力的学科性竞赛活动。这项比赛在国内可追溯至1984年,1989年第一届IOI,中国就派出代表参加了。 和“奥数”类似,为了选拔国内最顶尖的一批学科精英去参加国际奥林匹克竞赛(International Olympiad in Informatics, 简称IOI),要参加信息学奥赛,首先需要通过一系列赛事的筛选:

由于这一系列赛事的层层筛选,信奥的含金量也相当高。NOI的金牌选手,也就是国赛前50名,即有机会保送清华、北大;获得二等奖以上的成绩,也有可能拿到顶尖院校强基计划的降分录取资格。

升学优势和就业前景摆在这里,信奥的参赛情况也水涨船高,虽然基数不算大,但各省市的历年参赛人数呈迅速上升状态。 以上海市为例,今年参加CSP-J的人数有3524,而去年还只有2843人。此外,北京增加2098人、浙江增加1857人。由于NOIP是由各省市分配名额,因此在信奥中也有强省、弱省的说法。起步更早的江苏、浙江,显然更强也更卷。 除了福建、黑龙江、吉林、四川四个省份未公布具体信息,全国入门组初赛参赛人数相较去年增长了17,222人,各省平均涨幅约69.24%。 同样地,为了选拔最顶尖的学术人才参加IOI,美国方面的USACO(The United States of America Computing Olympiad,美国信息奥赛)也相当火热。 与NOI不同,USACO是面向全球开放的比赛,各国中小学生都可以参赛,采取的是网上参赛形式。2018 年之前,比赛试题只提供英语、法语、俄语等版本,没有中文版。从2018年2月份晋级赛开始,试题开始出现官方中文版本。 与NOI类似,选手必须依次通过青铜、白银、黄金,直至最高级铂金。铂金级选手如果有足够的精力,可以继续参赛打排名,争取美国国家集训队的Offer。其中,黄金甚至铂金级别奖项,在美高、美本申请中,都被留学圈妈妈视为有力的“名校敲门砖。” 行业前景广阔、升学优势、政策利好......可以说,在双减后,信息学成为了为数不多的“赢家”。 二、从少儿编程到信奥,为何“冰火两重天”? 美国前总统奥巴马曾在多个场合大力提倡少儿编程,2015年,他在接受美国科技媒体采访时说,如果美国希望继续在全球的科技创新中保持领先,那么美国的学校需要更好地帮助学生在科技领域有所发展。所有人都应更早地学习如何编程。

几乎同时期,国内也在通过越来越多的教育政策倾斜去鼓励青少年学习计算机科学。曾经在教培市场风头无两的“少儿编程”,便是这一时代下的产物。 行业发展得如火如荼,但热闹终归是别人的。对于那些真正有志于此的孩子们,具象的发展通道并不多,而信息学奥赛仍然是其中看上去最值得投资的那一个。

用功利、现实的眼光看,尽管“禁奥令”已经大幅削减了奥赛的升学优势,但五大学科的奥林匹克竞赛还是许多孩子在高考之外的一条闯关捷径。只是这条路,也并不比“千军万马过独木桥”的高考更容易。 奥赛,毕竟是少数人的游戏。 相较于其他学科竞赛,信奥带来的挑战还不仅仅是极高的淘汰率。 首先,它不像数学和物理化,在学校课程中本身就占有相当大的比重,课程体系也相对完善。这会直接引发两个难点:一,准备信奥的学生只能依托课外;二,为准备竞赛而付诸的努力,很难直接转化为高考分数。 其次,由于赛事层层筛选的机制,信奥不仅学习周期拉得很长,还需要更为精细的规划和准备。

就以IOI金牌选手戴江齐为例。今年2月的国家队选拔赛中,戴江齐以第一名的成绩入选。8月,他又在IOI中以满分成绩与另一位中国选手并列第一,并被保送清华。 根据官方披露消息,他从小学四年级就开始学习信息学,升五年级时在省级比赛中获奖。初中后开始在各项信息学赛事中崭露头角,初二就取得了NOIP提高组一等奖。 许多参加过信奥的学生,都在亲身经历中慢慢摸索出一个共识:信奥这条路必须从小开始规划,一年一年都要算得清楚。如果高中才开始参赛,除非天赋异禀,否则进省队都希望渺茫。 最后也是最重要的一点,编程是需要数学基础的。而信奥,在某种程度上也有点像“奥数加强版”。 单纯地从两项竞赛的知识谱系来看,也确实如此。去年的CSP-J1中,就出现了5道“小学奥数题”。这不难理解,信奥考察的思维和解决问题的能力,本身也是数学学科中的关键能力。

但对于参赛的学生们来说,数学就是一道隐形的前置门槛。 杨东平教授在谈“全民奥数”的问题时曾提到,造成这一现象的关键原因之一,就是“奥数由精英化向普及化、向低幼优化的转变。也就是说,它把所有的学生都卷进来了。

参考资料: 1.量子位:IOI前四再次被中国包揽!双满分夺金+团体第一,全员保送清华 2.教育思想网:杨东平教育洞察Vol.07|全民奥数是如何兴起的?

注:此文章节选自外滩教育,如有侵权,联系作者删除!

|